两本轻小说读书有感

这两天陆陆续续读了两本小说。

一本是**《在昨日的春天等待你》,另一本是《那一天,朱音投身青空》**。

这两本小说的写作手法各有不同。前者的故事情节属于治愈系,最终奏江和明理在东京同居,并且过上了不必担心经济问题的生活。而明理的哥哥彰人,在被奏江使用时间回溯救赎之后,也不再像以前那样暴躁,开始在酒馆打工并逐步偿还债务。

然而,后者的故事情节则偏向于致郁系。武田绫乃以更为悲情的笔调描绘了青春期少年少女之间的情感纠葛。小说采用了视点人物写作法 (Point of view),从每个人的角度来叙述故事。每个人的观点都是片面的,而核心人物朱音却被安排在了最后一章。随着不断地阅读,读者逐渐形成了对朱音的完整认知。

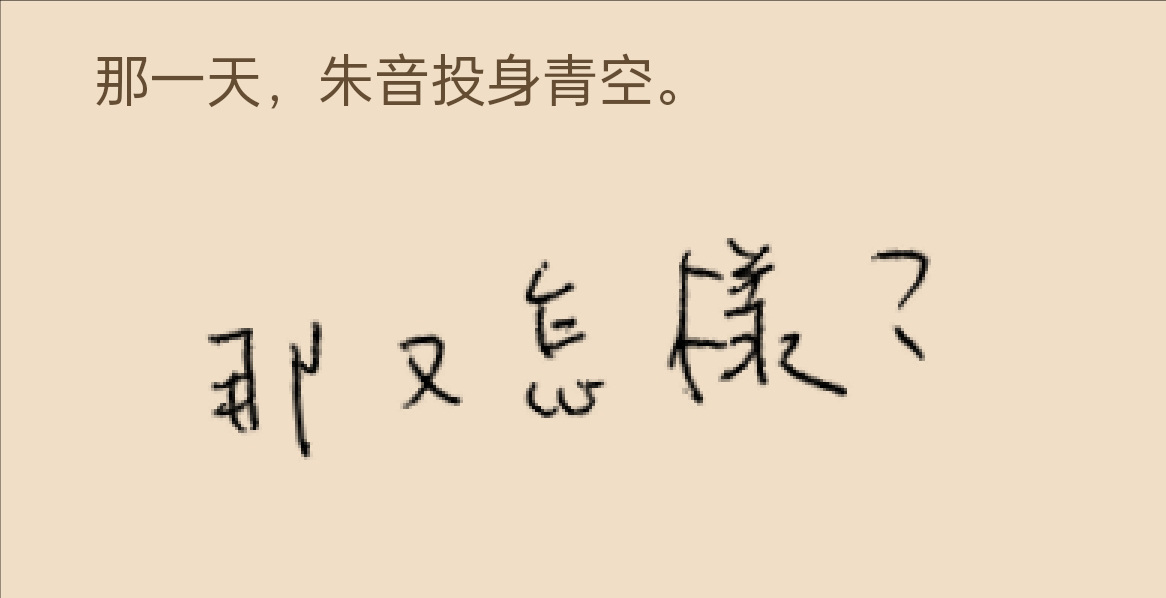

在最后两章,以朱音自己的视角讲述了整个故事的经过,使得之前的碎片化情节得到了整合。小说开头,朱音从北操场的教学楼跳下,而在小说的结尾,朱音用自己的视角揭示了整件事情的真相。

从有形的死亡到无形的死亡,朱音的死不是由一个人造成的,也不是单个人的责任,可以说每个人都参与其中。莉苑曾对朱音说过,如果真的想要结束生命,可以作为一个考虑因素。朱音从小的好友纯佳因厌倦朱音总是提及死亡而大声呵斥她,希望她可以直接去死。细江爱和桐谷对她进行了校园欺凌,这些都是促使朱音自杀的原因之一。但是,这一切确实发生了。

朱音渴望得到高野纯佳的认可,就像石原惠一样为了迎合纯佳而改变自己。同时,她也表现出对他人的依赖和敌意,这与细江爱的方式有所不同。此外,她对待事物的态度也有一定的扭曲性,这一点与中泽博相似。她对高野纯佳的感情成为了这场悲剧的导火索。

小说中的每一个人物都没有完美无瑕的一面,他们的缺点使得人物形象更加真实、生动,同时也增加了故事的悲剧色彩。这些角色的性格缺陷源于他们对自己及外界认同感的需求。

青春期的孩子们非常敏感,他们需要获得来自他人的认可和自我认同。这种认同构成了他们在别人心中所塑造的形象。然而,这本书却不断地颠覆这些形象,正如每一章节末尾才会出现该章标题一样,每个角色到最后都不再是我们最初想象的样子。最悲哀的是,由于他人的干预,川崎朱音的真实自我被永久地掩盖起来,她的个性永远定格在他人的印象中。

当我读完这部小说时,我深受感动。手写体的字体和正文的印刷体给我带来了强烈的冲击。正如祖母温柔地告诉莉苑所说:“世界必须是为了活着的人而存在,绝不能让活着的人为了死去的人做出牺牲。因此,为了让某人的死亡不会给活着的人带来不必要的伤害,人们有权歪曲真相。

死者是没有机会为自己辩护的。